-

EpisodeX

「ひとづくり」

4月をもって、後身に社長をお願いすることになりました。

2020年にスタートしたエピソードも今回をもってバトンタッチすることになります。

折に触れ、どのような視点、話題をエピソードとして取り込むか、少なからず頭を悩ませることもありましたが、それがいい刺激になったように感じます。

社長挨拶でも、「変化」「節目」「実感」といった言葉を多用してきましたが、ともすると、例えば「第何四半期」といった事業スケジュール、経営上のイベントに忙殺され、機を見る、 といった感覚が薄れていくことがないよう、心がけていました。

この社長「交代」という「節目」、自分なりに「機を見た」決断ですが、もたらされる 「変化」を期待とともに見守りたいと思います。

後継を考えるようになってから、強く意識するようになったのは、社長として何を成し得たか、という自身への問いかけでしたが、ようやく納得できる境地に至りました。

社長に就任したのは2012年、その時とは環境も業績も全く比較になりませんが、リーダーという「重責」は、いつも変わりはないと考えます。 重い荷物をしっかり受け止められるようにして渡す、これが健全な継承の姿と思います。 前期は念願の本社機能集約を果たし、 「器」を変えることから意識改革、働き方改革を進展させよう、と呼びかけました。

「器」の次は「トップ」、経営のかじ取り役を代える、という変化です。 組織体制を変える理由には、社会変化への対応ということもありますが、人を代えるのは、誰がやっても 同じ、ではないという結果の違いに期待をもっていることだろうと思います。

「トップ」が代わる、私は、私が想像もしない可能性を拡げること、と期待しています。Episode11「継・投」

このコーナーを「引き継ぐ」ことになった稲上です。

ホームページ刷新を機に以降、責任者を務めてきましたが、このコーナーの開設責任を感じながら、引き継いでいきたいと思います。

この4月、毎日のように「新」の付くイベント、会議体、施策、等々が目白押しです。

ほとんどは従来からの継続に近いものですが、社長という立場の違いを強く感じざるを得ません。 色々な場面で、社長としての意気込み、抱負といった所信表明のメッセージを求められますが、基本はひとつ、誰が社長を務めるかによらず貫くべきことをやる、ただ、その実現策と決断を任されている、ということだと思います。

4月からの組織改編により、私同様、「新」の付くリーダーも多数登場しました。 特に新設部署は全員が開拓者マインドを持つとともに、従来にない「新鮮」なやり方、発想を期待するところです。 5月には新型コロナ感染症法上の分類が引き下げられ、制約からの解放感が広がる年になりそうですが、これをいいムーブメントに乗せていきたいと思います。

建設産業では労働時間短縮、生産性向上が最優先のテーマですが、法規制等の制約条件に適合させなければというひっ迫感も見方を変えて、例えば、北風と太陽の寓話のように、限られた時間内で仕事を収めることで得られる達成感、充実感を目指す、というアプローチもあるのではないかと考えています。 多人数で成り立つ組織において管理は重要ですが、それ以上に全員を「束ねる」ということが重要です。中計でも示されている「全社最適」、人に対しては、「全者最適」All for One、One for Allだと考えます。

先日のWBC、指揮官として、全日本メンバーを束ねた栗山監督。その発言、行動につい 目がいってしまいました。 少し先輩にはなりますが、感じるところ少なからず、でした。

WBCの余韻も冷めやらぬ吉日

WBCの余韻も冷めやらぬ吉日 -

Episode9

「新オフィス三景」

明けましておめでとうございます。 ここ日本橋オフィスへ移転して、初めての新年幕開けとなりました。

今年の東京近郊は、お正月より好天が続き、19階のオフィスからは冬ならではの澄み切った青空のもと、遥か彼方の景色もくっきりと目に飛び込んできます。

北にはつくば山、南には東京湾~幕張超高層ビル、東にはスカイツリー、西には超高層ビル群に挟まれながらも、東京タワー、富士山を望むことができます。 茅場町時代は、特に気にも留めていませんでしたが、出社した際、外の景色が少なからず その日のスタートを切る気持ち、気分に影響していることを感じます。

日本橋オフィスに移転の際、意識を変えるために、まず「器を変える」というキーワードを 掲げましたが、身をもって実感しているところです。

新年は、恒例の年頭あいさつ、社長としてのメッセージを発信していますが、今回は昨年来の出来事には触れず、今年一年に焦点をあてた、未来志向で臨むこととしました。

例年の、例えば、世界情勢や景気動向など社外に関わることは最小限とし、当社がどこへ進むか、当社に焦点を当てたメッセージとしました。

社長のメッセージが社員に、いわゆる「刺さる」とは、社員それぞれが、自分がどうすべきか、という想いに駆られるかにある、と考えています。

言葉だけでなく、施策、日々の対応もメッセージの一部と思います。

社長に就任して以来、干支が1巡したところです。会社も2026年には「還暦」を迎えます。

進化とは、ある方向へ向けての直線的なイメージがありますが、一方で、廻る、巡る、といた「輪廻」のようなサイクルを感じます。

昨年、お招きした経営トップの座右の銘に、「遠くをはかる者は富み」という一節があり、目の前に広がる外の景色とつい重ね合わせてしまいます。

今年、「はかる」べき、「遠く」とは? これを自問しながら新年に臨みたいと思います。

日本橋オフィス三景 -

Episode8

「つなぐ、遺す」

去る9月27日、安倍元首相の国葬が執り行われました。国民の1人として、ご功績に対し、敬意と感謝の意を表したいと思います。

当社は創立56周年を迎えましたが、その歴史に大きな記憶を刻むこととなりました。

設立者である羽賀正行氏が7月22日、81歳で天命を全うされました。つい最近まで精力的にご活躍であり、移転した日本橋本社の見学を心待ちにされているという最中での訃報でした。先日、羽賀氏を偲ぶ会を催し、一同、氏の足跡、功績を振り返り、当社のルーツ、今日の礎を築いてこられた氏への尊敬と感謝の思いを深く心に刻みました。

当社の記念誌の巻末には、歴代の役員の在任期間が記された年表があります。そのページを辿っていくと、重なり積み上げられた地層のように見えてきます。55周年記念誌の冒頭には、「今日をつくり、明日につなぐ」とあります。会社とは、人によって支えられ、持続していくものだということを改めて実感します。社是にある「我社は・・・社員と社会の幸せのためにある」は、氏の口癖であり、経営者としての判断、行動の規範であったと感じています。個人的には、指導者であり、恩師であり、支えとなる存在、時に戦友という思いで、長きに亘りお付き合いさせていただきました。身をもって学んだ氏からの「経営者としての精神」、この思いをどのように「つないで」いくか、新たな命題と受け止めました。この命題の答えのひとつは、これから私自身が何を「遺して」いくかにあると考えます。

氏から学んだ「範」、私なりのものを追い求めていくことをお伝えしたいと思います。

コースではよきライバル? 50周年記念誌、談話にて 50周年記念パーティにて -

Episode7

「心機一転という変化を」

新年度を機に、本社および首都圏の事業部を新しいオフィスに移転、集約しました。大手町と茅場町に分かれた本社部門を一か所に統合するという構想のもと、ここ何年、立地条件や規模に合致するオフィスを検討していましたが、ようやく条件に見合う物件が見つかり、決断しました。

折しも、コロナ禍を契機にテレワークや働き方の多様性が進展し、オフィス需給の変化が移転構想を実現するいいチャンスになったと感じています。

経営的な理由を挙げれば、集約統合による固定費の削減、部門・拠点間の移動や会議体の合理化、ということになりますが、狙いは数字では比較できない、意識、心理に根差した「変化」にあります。 変化は移転というオフィス環境の変化だけでなく、事業部を再編(東京本店の新設)し、5名の支店長も代わりました。このタイミングは、中期経営計画の最終年度であり、次の飛躍へ準備、体制を整える期間に重なり、社員全員の意欲、志気を高める、象徴的なイベントになったのではないかと思います。

ところで、新しいオフィスは念願の新拠点というものの、例えば本社だから、といって特別に力を入れて作ったものではありません。いわゆる、オフィス環境とは、といったテーマでのコンセプトも掲げず、インテリアも什器も今風を踏襲するものの、斬新なスペースも目新しい設えも組み込んではいません。

コロナ禍で都心のオフィスも様変わりしています。建築的に斬新な空間、話題性のあるオフィスを使っていた企業がその建物を売却する、出勤者縮減による改修や移転に踏み切る現状を見るにつけ、当社の文化では、まず「器」より「中身」、このオフィスで何を生み出すか、創り上げるか、その一点に注力しました。今まで、分かれた本社部門の社員が顔を見合わせるのは年数回もありませんでした。別のフロアにいる事業部の社員がどのような仕事をしているか、直接肌で感じることはありませんでした。社内報55周年特別号で社員全員のプロフィールを掲載しましたが、顔と名前が一致する規模です。今回、百数十名がワンフロアの空間と時間を共有します。

年頭に「変化と実感」という言葉を掲げましたが、この移転における変化の実感とは、まさに今まで経験したことのない、気付きや触発ではないかと思っています。

このオフィスフロアの特徴は間口115mの整形プランにあります。社長室は端部、角部屋といえば聞こえはいいですが、社員動線を分断しないように、本社と首都圏事業部の融合を図るため、奥に座りました。部屋の造りは専門家にお任せ、敢えて注文したのはお取引のあるお客様の什器を入れることくらいです。前本社でもそうでしたが、社長室に入ってくるのは主にお客様、経営幹部をはじめ、社員のところへは私から出向くようにしていました。

今度のオフィスは、社長室を出れば、反対側の端までまっすぐ、部署長の顔を遮るものはないレイアウトとしました。

このレイアウトは、私の行動や意識にどのような「変化」をもたらすか、毎日期待していることのひとつでもあります。

-

Episode6

「東日本大震災から・・・」

東日本大震災から・・・次にどのような言葉を繋げたらいいか、10年の大きな区切りを経た11年目、また新たな思いが巡っています。

故事に、悲惨な記憶を留め、備えを忘れない戒めとして、「治にいて乱を・・・」「常在戦場」という言葉があります。

情報化社会において「記憶」を留める、とは、映像だけでなく、様々な記録データがその時の状況を克明に浮かび上がらせてくれます。

一方、「備え」はどうでしょう。

防災、減災への備え、食料やエネルギーの備蓄など、ある意味日常に特別なプラスαを付加する感覚があるのではないでしょうか。

SDGsの基本思想にサスティナビリティがありますが、地球温暖化など今までの日常が失われるという危機への備えと捉えれば、プラスαを日常に取り入れていくことがサスティナブルな未来を築くことにつながると考えます。

前回のエピソードは渋沢栄一氏の功績をテーマにさせていただきましたが、江戸から明治、近代社会を築く、というプロセスは日本社会の礎、サスティナビリティの追求そのものではなかったかと思います。

矮小化するわけではありませんが、当社の働き方改革や現場改革も、企業の社会的責任といった社会の要請に応えるだけでなく、社会に貢献し対価により事業を継続していく、存在価値の追求であると考えます。

技術も建築物も都市も、発展し、変化し、そして「歳」を取ります。

中でも一番の大きな変化は、その中に暮らす人間の生活様式、環境です。

地球環境に着目された1990年代には、高齢化という概念はあったものの、「人生100年時代」というイメージはほとんどなかったと思います。

時代や社会の変化、我々自身の考え方の変化は、例えば建築でいう、創生、再生という概念も変えつつあるのではないかと考えています。

秒単位のスピードで進展する高度先端性を追求する世界と、日時計のようにゆっくり流れる伝統文化、地域社会といった世界が同じ地球の上で展開されていく、そのようなイメージを持っています。

SDGsには多様性も掲げられていますが、文化や民族など「カテゴリー」的な違いだけでなく、変化を刻む「時間」の違いにも目を向けることが必要ではないかと感じています。

-

Episode5

「渋沢ロード」

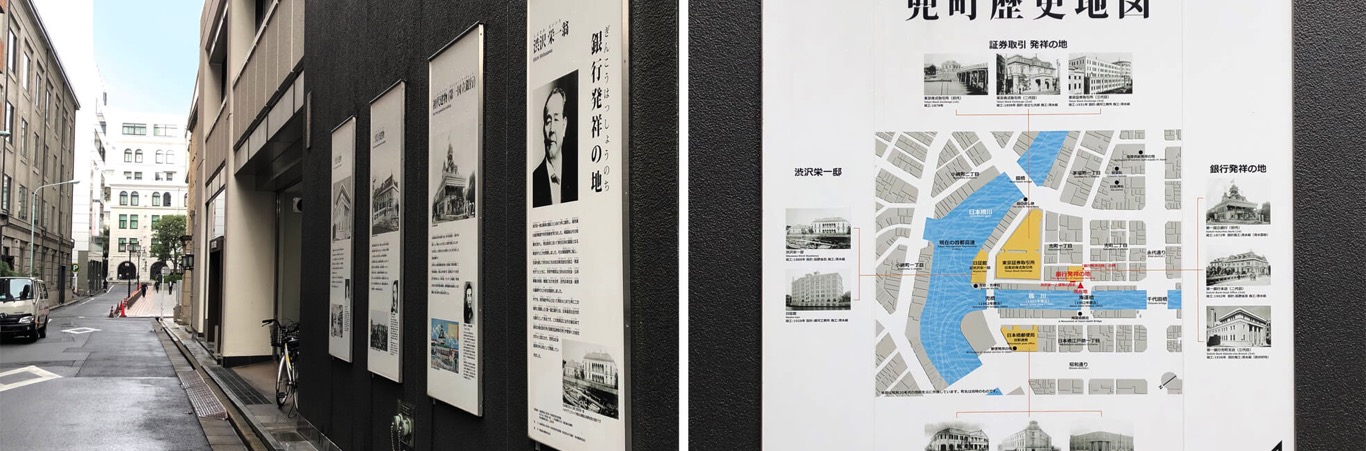

新一万円札の肖像画として、また、大河ドラマの主人公として脚光を浴びる渋沢栄一氏。

日本橋茅場町界隈は、栄一氏が数多くの企業を創設し、武家社会から資本主義社会へ、その黎明期の活躍の舞台となった場所です。

明治維新から150余年の現在、年号も4度変わり、もう150年/まだ150年と見るか、その視点によって捉え方は変わるでしょう。

この間の変化、首都東京という特異性もあるかも知れませんが、東京五輪が2度開催され、水運で発達した日本橋川も首都高速に覆われました。

最近では、室町テラス、常盤橋タワー、トーチタワーなど、再開発が大手町、東京、丸の内から日本橋茅場町に伸展しています。

渋沢栄一氏と関わりの深い東京証券取引所は、東京大震災後に再建されましたが、老朽化に伴い現施設に建替えられ、その取引所の機能も立会場が1999年に閉鎖、証券会社を中心に賑わいを見せていた街も大きく様変わりしました。

時代・社会の変化、街の変化のスピードに、「~は遠くなりにけり」の言葉が思い浮かびます。

その一方で、当時の記憶を現在に蘇えさせる「痕跡」が今なお遺っているのがこの街の特徴でもあります。

色々な情報誌でも取り上げられていますが、歴史の痕跡が「現物」として感じられる、その価値を感じます。

もし、日本の歴史に影響を与えた人○○選とでもいうべきものがあれば、栄一氏は間違いなく誰もが挙げる人物だと思います。新生明治政府の新たな仕組みづくりに尽力し、経済社会という概念としくみを日本に芽生えさせたという功績は言うに及ばず、私が心惹かれるのは、未来を見た、社会全体を視野に入れたものの見方、考え方にあります。氏が遺された「名言、格言」を検索すれば、数多の心に響く言葉が並びます。

現在にも通じるところが・・・という評を聞きますが、それは、氏が後の後継者へ向けて、時に自分自身へ向けて語り掛けた言葉だからこそ、と感じています。

私自身、どれだけ、明日に向けた、後継者に向けた言葉を考え、日々の仕事に向き合っているか?・・・茅場町界隈をぶらり、思い巡らすひと時でした。

-

Episode4

「55年を俯瞰する」

2021年も早半年、中期経営計画も折り返し点を通過し、前半のペース配分を振返りながら、「スパート」をかける、そのような節目としたいと考えています。

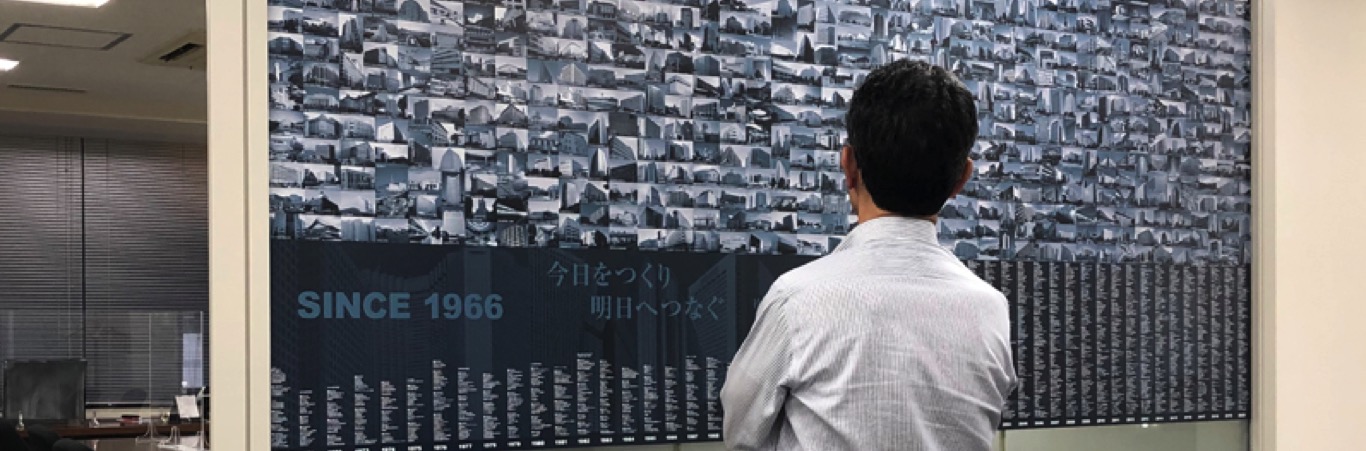

55周年として記憶に刻む活動を企画、実施している最中ですが、この度、今まで当社が関わらせていただいた施工実績をパネル化したものが出来上がりました。

目的は、関わらせていただいた「仕事」を忘れない、仕事を頂いた「お客様」のことを忘れない、さらには自分の仕事への「責任」と、お客様への「感謝」を忘れないことにあります。

私自身、このパネルの前に立てば、入社したての頃に担当した仕事、建物の記憶がよみがえってきます。長くこの仕事に携わる社員は、皆同じ思いではないかと思います。

いいことばかりではなく、お叱りをいただいた工事の記憶を呼び起こす建物もあるでしょう。なぜ、あの時、そのようなことになったか、何年も経ってから気づくこともあるのではないかと思います。

工事で関わった時間は限られていますが、建物、設備は長く存在する、当たり前の事実を再認識することで、自分が関わった仕事は残る、だからこそ、「遺す」という意識をさらに強くするのではないか、と考えます。

工事に関わった担当者だけでなく、支えた人、これから関わっていく若手にその思いを伝えていくことも重要です。技術の会社として、技術の伝承は大きなテーマですが、例えば、コミュニケーションの場は、現場だけでなく、このパネルを前にしてもできるのでは? と感じています。

よく言われる、「歴史を俯瞰する」過去を振り返る、想い出に浸る、というのではなく、時間という切り口で見渡す、見方を変える、ということで、また新たな発見がありました。

私はこれから、何を刻まなければならないか?

パネルを見ながら、思い巡らせています。

施工実績の年表パネルを前に -

Episode3

「55周年を迎え」

2021年は、当社にとって55周年を迎える年であり、中期経営計画は2年目、働き方改革はスタート4年目に入ります。

新年挨拶に約20分のビデオメッセージを配信しましたが、その中で述べたいくつかのキーワードのひとつに、

「節目」という言葉をあげました。55周年という節目をどう捉えるか、という皆さんへの問いかけとともに、過去から未来へ、その継続を意識して欲しいという意味を込めて、節目という言葉を使いました。

未だコロナ禍の報道を聞かない日はありませんが、よく耳にする「先が見えない」状況をどう進むか、経営者としては気の抜けない日々が続いています。そのような時、考えたのが、未来からの今を評価する、という発想です。

つまり、何年か後の状況をイメージし、今、この時の判断、決断をどのように評価するか、という発想です。今までにない状況下では、どうしても手元の情報から最善策を判断しようとしがち、それは当然として、別の見方、将来の目指すべき視点から今を振返った時、こういう判断をしておいてよかった、と思える判断は何か、という考え方です。

昨年で言えば、4月の緊急事態発出の際、すぐに在宅勤務テレワークの指示を出しましたが、情報インフラ、現場対応の検討など見切り発車の決断でした。この時考えたのが、前述の発想。緊急事態対応を浸透させるには、様子見・横並びではなく、自ら判断する、しかも時を逸することなく、どのような状況に展開しようとも、後から、自らが納得、確信できることが重要と考えてのことでした。

今も、大きな岐路に立っている、選択肢を迫られる状況は続いています。しかし、このような状況こそ自らを鍛えるチャンス。「あの時の踏ん張りが、今日につながった」そう言える「2021年」を過ごしたいと思います。

出張先で目にした風景から 立山連峰、富山県ガラス美術館 -

Episode2

「レガシー」

2021年9月、当社は創立55周年を迎えます。

今年度より、長期ビジョンで、「社会に認められる会社」を掲げました。

もちろん、業績目標をはじめとした経営計画上の目標はありますが、数字では表せない表現として「社会に認められる」という言葉を使いました。

社会に認められるには、まず、社会に必要とされる会社になることではないかと思います。

当社のような規模では、社会と言っても、お取引のあるお客様、お引渡しした施設をご利用される方々、当社事業を支えてくださる協力店の皆様、そして社員、その家族が中心になるかと思いますが、その中でも、なくてはならない存在となることが、その進むべき方向ではないかと考えています。

50年も100年も1日の積み重ねとはいうものの、設立50周年を期に、自分達の仕事を俯瞰してみることの重要性を実感しました。時間軸だけでなく、社会とのつながりの中で当社の事業が展開されているという意識をより強く感じています。

なぜ、必要とされるのか?

これからも、そのことを真摯に問い続けていくことしかないと考えています。

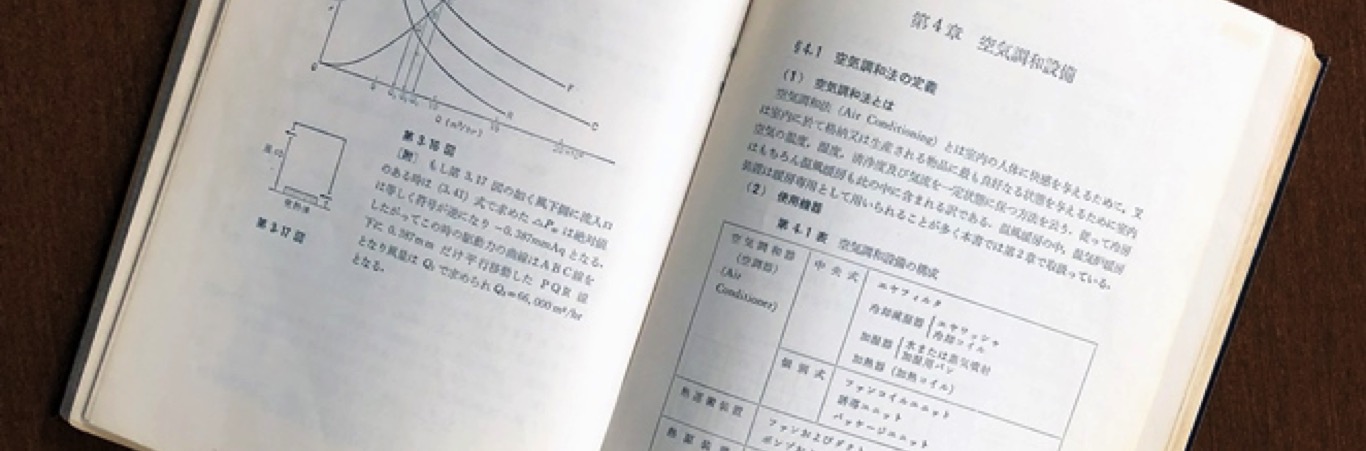

入社時からバイブルとしていた「空気調和ハンドブック」 -

Episode1

スペインのバルセロナ市内を視察で訪れた際、日本でいう「スローライフ」を実感しました。日本ではまさに働き方改革の真っ只中ですが、働き方改革が、暮らし方、生き方まで変化をもたらすとしたら、私たちを取り巻く環境のあり方まで、変化を及ぼすのではないか、街の風景も変わってくるのでは・・・いろいろ考えるいい機会になりました。

「セツビ」という文字ですが、「節」という漢字を連想しました。節とは節度、そこそこのところに線を引く、例えば、数値だけでなく、全体のバランスに配慮した一定の調和点を見出していく、という意味で、環境に対する私たちの姿勢に通じることばです。地球規模の自浄作用には限界が指摘される現在、節度、とは拡大し続ける様々なニーズに応えていく上で考慮すべき視点だと思います。

もう一つの漢字は「美」です。視覚的なことより、概念的なこと、「美学」といってもいいでしょう。工事への思い、姿勢、進め方、あるいは工事にたずさわる人達とのコミュニケーション・・・これら目に見えないものに誠心誠意で取組む、こういう意識が美学ではないかと考えます。何にこだわるか、自分ならではの流儀の追求、人それぞれに価値観があり、美学があると思います。